【京都での障害年金の申請はお任せください】

私たちは、相談料や初期費用を原則無料とし、申請をお考えの方に気軽に相談・依頼していただけるよう努めています。まずはお気軽にご連絡ください。

【障害年金の受給の可能性を知りたい方へ】

障害年金がもらえる可能性があるかどうかを、無料で診断させていただきます。京都でご依頼を迷われている方も、どうぞお気軽にご利用ください。

【障害年金は私たちにご相談を】

障害年金の申請等における私たちの強みについてご紹介しています。京都で申請のご依頼をお考えの方も一度ご覧いただければと思います。

【安心してご相談いただけます】

お客様相談室を設置し、安心してご相談いただける環境づくりを行っています。アンケートの実施なども行い、今後もよりご満足いただけるサービスの提供に努めます。

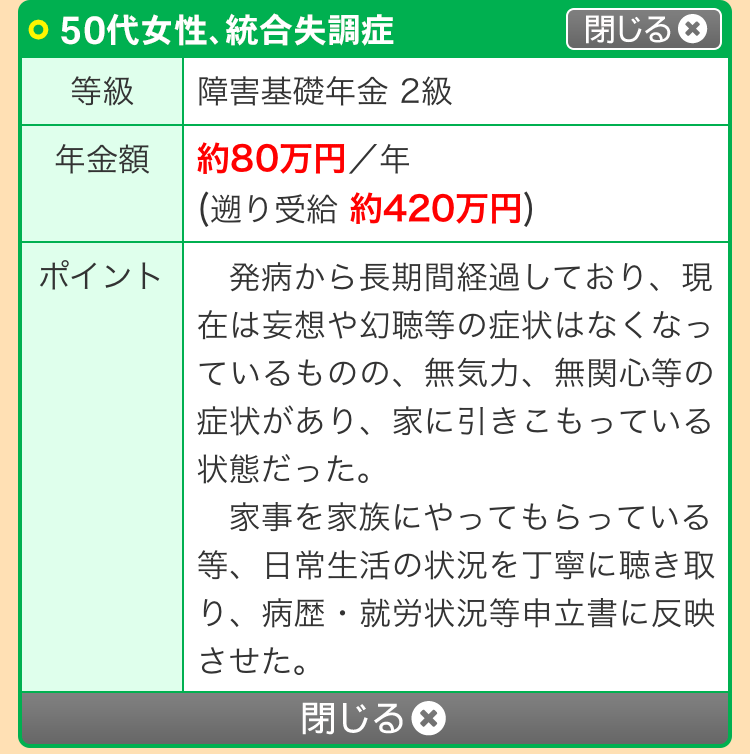

一覧はこちら

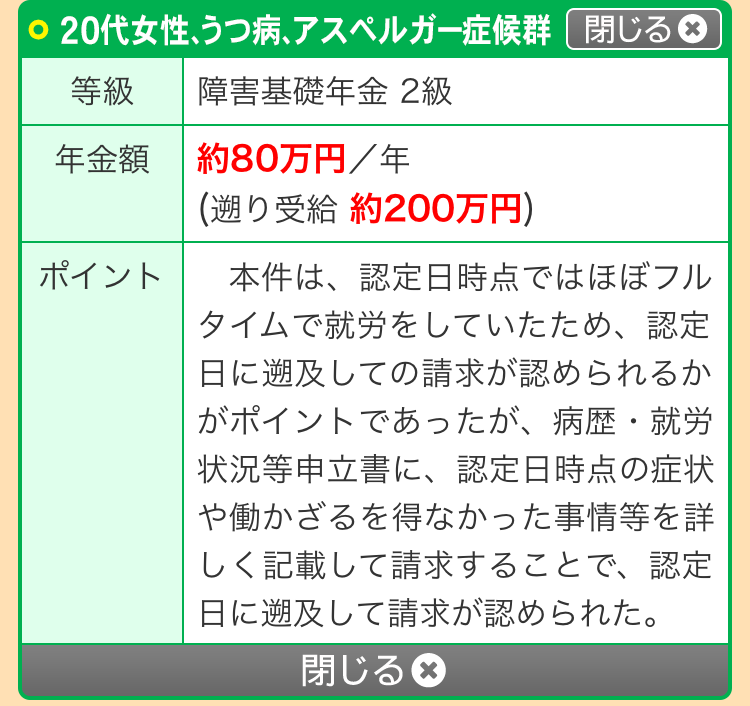

一覧はこちら

【ご相談に関するお問合せ】

フリーダイヤルまたはメールフォームにてお問合せいただけます。日程調整も柔軟にさせていただきますので、京都で障害年金の受給をお考えの方はまずはご連絡ください。

障害年金の申請をお考えの方へ

こんな場合どうするの?

障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について

相談の流れ

Q&A

【障害年金について疑問がある方へ】

こちらで障害年金に関してよくあるご質問をまとめているほか、ご相談の際にもご質問に丁寧にお答えしております。どうぞお気軽にご相談ください。

【障害年金に関する情報】

手続きのことや制度のことなど、受給をお考えの方に向けて様々な情報を掲載しています。ご覧いただくとともに、何かありましたら私たちにご相談ください。

【障害年金の申請に関するご相談】

こちらでは代表・所長からお客様へのご挨拶を掲載しています。ケガや病気について、障害年金の受給をお考えの方は当ページも参考にしていただければと思います。

【電話相談に対応】

障害年金に関する電話相談も承っております。必要に応じてテレビ電話を用い、資料を確認しながらご説明をさせていただくことも可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

【お電話でのご相談をお考えの方へ】

私たちの障害年金の電話相談について、流れを簡単にご説明しています。ご相談をお考えの方はこちらをご覧いただき、お気軽にお申し込みください。

【障害年金の申請はお任せください】

障害年金についてアドバイスや申請の代行等を行わせていただきますので、ご負担を軽減しながら安心して手続きを進めることができます。お気軽にお問合せください。

【スタッフもしっかりとサポート】

スタッフもお気持ちに寄り添い対応させていただきますので、お困りのことがありましたらお気軽にお声がけください。こちらからスタッフ紹介をご覧いただけます。

京都駅から当事務所への行き方

1 駅に着いた後の行き方

⑴ 京都市営地下鉄の場合

まずは南改札に向かってください。

改札を出た後に右に曲がると、左側に階段、右側に通路があります。

右側の通路の方を進んでください。

⑵ JRの場合

まずは八条東口改札に向かってください。

改札を出ると、左後方に地下鉄京都駅乗り場への階段があります。

そちらを下りた後、180度向きを変えると階段横に通路があります。

その通路を進んでください。

⑶ 近鉄の場合

改札を出て、案内に従って近鉄八条口に向かってください。

こちらの出口を出たら、左折して「祭時計広場」を目指してください。

広場の付近に「八条通地下横断歩道」の入口がありますので、その階段を下りてください。

2 地下通路に進んでください

市営地下鉄またはJRでお越しいただいた場合は前方に、近鉄でお越しいただいた場合は右に地下への階段があります。

その階段を下りて、そのまま通路を進んでください。

3 アバンティの入口近くの階段を上がってください

通路を進んでいくと、京都アバンティの入口があります。

その入口には入らずに、左に曲がると階段があります。

その階段を上って地上に進んでください。

4 まっすぐ進んだ後の曲がり角を右折

そのまままっすぐ進んでいただくと、建物と曲がり角が見えてきます。

そちらを右折してください。

5 まっすぐ進んでいくと事務所があります

右折後、まっすぐ進んでいただくと、横断歩道が見えてきます。

横断歩道を渡った先にある、ローソン竹田街道針小路店の入っている建物の4階に、当法人の事務所があります。

障害年金が決定したらいつからもらえるのか

1 障害年金の年金証書

障害年金は、たくさんの申請書類を集めて年金事務所に申請した後、年金事務所で審査が行われ、通常は3~4ヶ月で審査の結果がご自宅へ届きます。

不足書類や不備のある場合、返戻されて再提出を求められた場合、傷病の内容などが複雑な事案などの場合は、それ以上に時間がかかることもあります。

年金事務所の審査の結果、障害年金が認定されて支給の決定がされた場合には、申請者のご自宅に年金証書が送られてきます。

年金証書の内容を確認すると、いつからどのような種類の年金を受け取る権利が発生したのか等の詳細な内容が分かります。

2 障害年金の年金通知書

障害年金の受給決定を受けて自宅へ年金証書が届いてから約50日程度で、初回の障害年金がご指定の口座へ振り込まれることになります。

具体的に振り込まれる金額等については、年金証書の後から振り込みまでに年金事務所から送られてくる年金決定通知書に記載されています。

2つ以上の年金の受給権があったりすると別々に書面が送られてくる場合もあります。

年金決定通知書には、支給日に支払われる年金額やその計算根拠について詳細に記載されています。

振り込み予定の金額については、障害年金の年金証書が送られてきてから実際に年金が支給される月の10日頃に送られてくる年金支払通知書や支給額変更通知書をご確認ください。

遡及請求などの場合には奇数月に振り込まれることもありますが、初回の振り込み以降は、基本的には偶数月の15日に2か月分の年金が振り込まれます。

書類などの準備をして障害年金の申請をしてからでも、障害年金が実際に支給されるまでかなり時間がかかりますので、可能であれば早めに準備をしておくほうがよいでしょう。

3 障害年金はお早めにご相談ください

年金は申請主義をとっていますので、自分で申請しなければ受給できません。

さらに、障害年金の準備をして申請をしても、審査に時間がかかりますので、申請してもすぐに障害年金をもらうことはできません。

障害年金の申請を考えている方は、お早めに弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談のうえで、なるべく早く申請の準備をしてください。

障害年金の申請を急いだ方がよいケースとは

1 障害年金の申請

障害年金の申請には、様々な書類を取り寄せたり作成したりする必要があるため、申請しないまま長い時間が経過してしまうことがあります。

障害年金の遡及請求ができるため、障害認定日時点で障害年金の要件を満たしているのであれば、きちんと慎重に申請をしたほうがよい場合もあります。よく分からないままご本人や家族が年金事務所に障害年金の相談をしてしまったり、障害年金の申請をしてしまったりすると、その内容等の記録が詳細に残されてしまい、後から正しい情報に訂正して申請しようとしても疑われて認定が難しくなってしまうことがあるからです。

では、どのような場合に障害年金の申請を急いだ方がよいのでしょうか。

2 障害認定日から5年以上経過している場合

障害年金は、障害認定日に遡って遡及請求することができます。

障害年金の受給する資格自体には時効がありませんので、障害認定日から何年たっていたとしても要件を満たしていれば障害年金の申請をすることができます。

しかし、具体的に発生した障害年金を受け取る権利は、発生してから5年経過すると時効により消滅します。

障害年金の遡及請求をすると、本来は障害認定日の翌月分から支給月に障害年金が支給されるはずですが、障害年金の支払期月の翌月の初日から5年経過すると時効によって消滅してしまいます。

支払期月で多少異なりますが、障害年金の遡及請求が可能な場合で障害認定日から5年以上経過している場合には、申請するまでに発生した障害年金は、申請が1月遅れるごとに時効により消滅して受け取れなくなっていくことになります。

そこで、障害認定日から5年以上経過している場合には、障害年金の申請を急いだほうがよいということになります。

3 事後重症請求の場合

障害認定日時点では障害年金で等級認定される程度の症状でなかったとしても、その後症状が悪化して障害年金の要件を満たすようになれば、事後重症請求をして障害年金を受け取れる可能性があります。

ところが、この事後重症請求は、障害年金申請をした翌月からしか受給権が発生しません。障害年金は申請主義をとっていますので、本来は障害年金を受け取れる症状であったとしても申請をしなければ受給できないのです。

事後重症請求は遡って障害年金を受け取れないため、障害年金を受け取れることを知らずに申請をしないでいると受給を開始する時期がどんどん遅くなります。

本来はもっと前から受け取れるはずだった障害年金が申請の翌月からしか受け取れないのです。

事後重症請求をする場合には申請を急いだ方がよいでしょう。

4 障害年金の申請を急ぐ場合には専門家へ

障害年金で障害認定日から5年以上経過した遡及請求の場合や事後重症請求の場合には、できるだけ月をまたがないようにしながら障害年金の申請準備を急いで行う必要があります。

しかし、拙速な申請をして中途半端な書類を提出してしまうと障害年金が認められなくなり、急いだ意味がなくなります。

障害年金を迅速かつ適切な申請を行うためには、弁護士や社会保険労務士などの専門家にご依頼ください。

障害年金をもらうことができる年齢

1 障害年金をもらうことができる年齢

障害年金は、20歳以降であれば、もらうことができる年齢自体には年齢制限はありません。

例えば、生まれたときからの傷病で障害年金の要件を満たした状態がずっと続けば、障害認定日の翌月から亡くなるまでの障害年金を受け取り続けることもできます。

ただし、障害年金を申請できる年齢には一定の制限があります。申請についての制限は年齢だけで決められているわけではありませんが、申請の条件として年齢がかかわっている場合があります。

2 障害年金申請の際の年齢制限

障害年金は、本来、老齢年金が受給される前に病気やケガで仕事に支障が生じた際の生活保障の側面を有しています。

そこで、20歳前傷病の方でも、障害認定日は、原則として、20歳の誕生日の前日か初診日から1年6か月経過した日のうち遅い方となります。障害年金が受け取れるのは障害認定日の翌月分からですので、障害年金の受け取りを開始できるのは最短でも20歳になってからです。

また、初診日が65歳以上の場合や60歳以上65歳未満でも年金制度に加入していない期間の場合には、老齢年金が受け取れるはずですので、原則として障害年金をもらうことはできません。

ただし、老齢年金を受け取れるようになるまでに障害年金を受け取ることができる権利を有していれば、ご自身で、老齢年金か障害年金のどちらを受け取るのか選択できます。年金は一人一年金が原則ですが、場合によっては受け取る年金の組み合わせを選んで、有利なものを受け取ることもできます。

初診日が65歳よりも前であれば、基本的には障害認定日になれば65歳以降でも障害年金の申請ができますが、老齢年金を繰り上げ受給している場合には申請できないこともあります。

また、65歳までに障害年金を受け取る権利が発生したことがない方は、65歳以降に症状が悪化したとしても事後重症請求をすることはできません。

3 専門家への相談

障害年金の要件は非常に複雑です。また、障害年金申請のために集める資料は膨大です。

障害年金の申請を考えている方は、ご自身が要件を満たしているのかお早めに弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

障害年金に所得制限はあるのか

1 障害年金の所得制限

障害年金に所得制限はあるのでしょうか。

障害年金の受給要件には、原則として所得による制限はありません。

障害年金は、年金保険に加入して保険料を納めていた方が傷病により必要が生じた際に給付を受けるという制度ですので、原則として所得制限を受けていません。

しかし、20歳前傷病により障害基礎年金を受給する場合には、一定の所得制限があります。

2 20歳前傷病による所得制限

20歳前傷病により障害基礎年金を受給する場合には、単身の場合、前年の本人所得額が、479万4000円を超えると、支給が全額停止に、前年の本人所得額が、376万1001円から479万4000円の場合は、2分の1の年金額が支給停止となります。

ただし、扶養親族がいれば、扶養親族1人につき所得制限額が一定金額加算されます。

そこで、20歳前傷病による障害基礎年金を受給するためには、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となります。

20歳前傷病の場合には、年金保険料の納付義務が発生する前に初診日があるため、障害年金の受給要件としての年金の加入が要件となっておらず、受給者本人は保険料を納付していません。

そこで、例外的に所得制限が規定されているのです。

20歳前に就労していて、厚生年金を納めていた場合は、障害厚生年金の対象となり、所得制限はありません。

3 その他の支給調整

所得制限以外では、恩給や労災保年の年金等を受給しているときには、補償内容が重なっている部分については、障害年金の支給が停止し、受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。

また、20歳以上の学生と会社員・公務員の配偶者は、国民年金への加入は任意だったために救済措置として定められた特別障害給付金に場合にも、年金保険料を納付していないため、特別障害給付金の受給にも同じ所得制限があります。

受給者の所得額が376万1000円を超えると2分の1相当額が支給停止に、また、所得額が479万4000円を超えると給付金全額が支給停止となります。

障害年金申請時に必要となる書類

1 年金請求書

年金請求書は、市区町村役場や年金事務所などで受け取ることができ、そこに住所氏名や年金番号、年金の履歴、申請する障害年金の種類等を記入して提出する必要があります。

年金請求書にある必要な項目をすべて記載して、年金事務所にしなければなりません。

2 診断書

診断書は、決まった書式の診断書を病院の医師に渡して作成してもらう必要があります。

障害年金の診断書は障害の内容によっていくつかに分かれていますので、自分の傷病や症状にあった診断書を記入してもらわなければなりません。

初診日、障害の内容、申請時期や請求内容などによって、いつのどのような診断書が必要かが異なりますし、診断書を複数作成することもあります。

3 受診状況等証明書

受診状況等証明書は、初診日を証明するための書類です。

そこで、診断書を作成する病院が初診の病院であれば、診断書内に同じ内容を記載することになるため、受診状況等証明書は不要です。

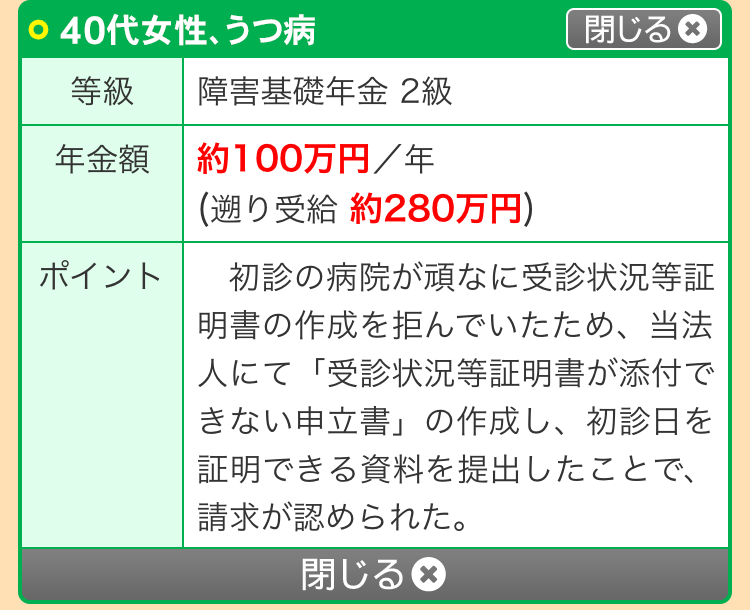

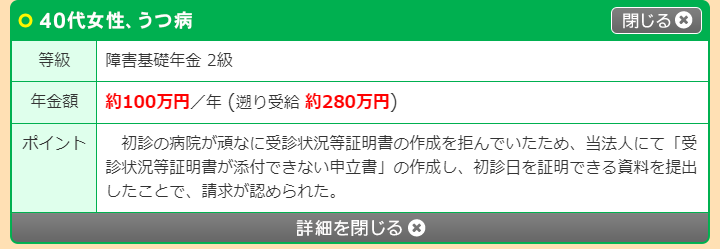

また、初診の病院が廃院やカルテが廃棄されていて受診状況等証明書が作成できない場合には、初診の病院について受診状況等証明書が添付できない申立書を作成し、その次にかかった病院の受診状況等証明書を添付することになります。

万一、初診の次の病院でも受診状況等証明書を作成できない場合には、その次に通った病院に作成を依頼します。

受診状況等証明書は、作成可能な病院が作成して、それまで通ったが作成できなかったすべての病院の受診状況等証明書が添付できない申立書を作成することになります。

なお、受診状況等証明書が添付できない申立書では初診日を証明できないため、初診日を証明する何らかの書類を添付しなければ、初診日が認定されないことになります。

4 病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、発病からの病歴や就労状況、日常生活への支障などを一定期間で区切りながら申告する書類になります。

病歴・就労状況等申立書は本人や代理人などが自ら作成します。

内容については、申請後の審査の際に重視されることも多いため、診断書と矛盾しないよう、具体的に書いていく必要があります。

5 住民票

住民票は、認定日請求であれば6か月以内、事故重症請求であれば1か月以内に取得されたものが必要です。

ただし、請求書にマイナンバーを記入すれば省略することもできます。

年金請求書の住所は、原則として住民票上の住所を記載しなければなりません。

また、年金事務所からの書類は、原則として住民票上の住所に届きます。

6 通帳の写し

本人名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写しが必要になります。

年金受取先の金融機関が分かるように、金融機関名、支店名、口座番号、氏名(カタカナ)が分かるページのコピーを添付します。

7 その他場合によっては必要となる書類

加給年金や加算対象となる家族がいる場合には、その他の書類を貼付することもあります。

加算対象となる年齢の子どもや障害のある子どもがいる場合や、障害厚生年金の場合には加算対象となる配偶者がいる場合には、戸籍謄本が必要になります。

また、障害厚生年金の配偶者加算には配偶者の所得制限があるため、配偶者の課税証明などが必要になりますし、子どもの年齢等によっては子どもの課税証明や障害状態の診断書などが必要となることもあります。

20歳前傷病で申請する際には、本人の所得証明、障害者手帳を取得済みであれば障害手帳の写しが必要となります。

8 障害年金のご相談は当法人へ

障害年金申請時に必要となる書類は、申請する方の状況によって様々ですし、書類の作成や申請に必要となる書類の判断は複雑です。

障害年金の申請を考えている場合には、当法人にご相談ください。

障害年金について相談・依頼するまでの流れ

1 相談受付

障害年金の初回相談は無料になっています。

ご相談を希望される方は、まずは、お電話なら平日なら9時から21時、土日祝日は9時から18時までにフリーダイヤルにご連絡をいただくか、メールでご連絡をしていただき、相談受付を行ってください。

受付でお名前や連絡先、お電話が可能な時間帯を伺い、相談の際に必要になる情報を伺います。

2 障害年金担当事務による事前聴き取り

弁護士や社会保険労務士との無料相談の前に、あらかじめ必ず質問される事項について、障害年金担当事務からお聞きしておくことがあります。

無料相談を行う際には、弁護士や社会保険労務士が、初診日や初診の病院名、治療歴やそのとき加入していた年金などを伺って、障害年金の受給可能性や受給申請の際に問題になる点についてご説明させていただきます。

しかし、長い間治療を続けている方などは、相談の際に急に質問をされても答えられず、十分な相談をして回答を受けることができないことがあります。

あらかじめ詳細な事前聴き取りを行っておくことで、必要な情報を無料相談までに調べておいていただくことが可能になります。

3 弁護士または社会保険労務士の無料相談

事前聴き取りの後、弁護士または社会保険労務士との無料相談を行っていただきます。

相談者様の体調やご事情によってはまずは電話で相談をする場合と、事務所に直接来ていただいてご相談をしていただくことがあります。

障害年金の受給のための要件が初診日の確認、障害年金申請の際に問題になりそうな点がないかのチェックなどを行い、相談者に対してアドバイスをいたします。

4 ご依頼、ご契約

無料相談の後、当事務所の報酬等の費用やサポート内容をご了承いただきましたら、委任契約書等の必要書面に署名、押印をしていただきます。

着手金はいただきませんが、障害年金の受給資格が発生した場合には、契約通りの報酬等の費用をいただくことになりますので、ご納得いただけるまでご質問をしてください。

障害年金の複雑な制度や書類作成をご依頼していただき、障害年金請求のサポートをいたします。

特に書類については、障害年金を受給できるかどうかを左右するものですので、ご本人と協力をしながら、よりよい書面を作成していきます。

障害年金の受給について検討されている方は、是非、当法人までご連絡ください。

2種類の病気を発症した場合の障害年金

1 複数の病気の場合の認定方法

2種類の病気が同時期に発症したときには、障害年金はどのように認定されるのでしょうか。

2つ以上の病気やケガを発症した場合には、大きく3つの認定方法があり、併合認定、総合認定、差引認定のいずれかの認定がされることになります。

併合認定は、一つ一つの障害の程度を評価してからあわせて等級を決定する併合認定の方法があり、併合した等級については、併合判定参考表に当てはめて等級が決まります。

総合認定は、内科的疾患が併存していたり、精神障害が複数あったりしたときの認定方法で、症状を総合的に見て等級が判断されます。

差引認定は、もともと障害があった同じ部位に別の障害が加わった時に、現在の障害の程度からもともとあった障害の程度を差し引いて認定するものです。

2 障害年金受給後に別の病気が加わった場合

障害年金の認定がされて障害年金の受給がされている人に、更に別の病気で障害年金を受給する理由が生じた場合には、新たに2つの病気を合わせた障害による障害年金の新たな受給権が発生します。

この際には、もともとあった先発の病気の障害年金の受給権が消滅することになり、2つの病気を合わせた新たな受給権のみが残ります。

3 はじめて2級(はじめて1級)

後発の病気の初診日が先発の病気の初診日より後にあり、後発の病気について初診日要件と年金納付要件を満たしており、後発の病気の障害認定日から65歳になる日までの間にはじめて2級(または1級)に該当する程度の障害になった場合には、障害年金を受け取ることができます。

2級未満の軽い先発の病気による障害がある場合に、新たに別の後発の病気を発症して障害が加わり、2つの病気を合わせてはじめて2級(または1級)に該当した場合に認められるものです。

4 複数の障害が発生した際には当法人にご相談ください

障害年金の仕組みは複雑ですが、複数の傷病による障害がある場合には、更に複雑な認定が行われますので、きちんと準備をしなければなりません。

障害年金のご相談はお早めに当法人にご相談ください。

障害年金が受給できる場合とは

1 障害年金の制度

障害年金は公的年金のひとつで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。

年金というと、高齢になってから受け取るものだと思っている方も多いかと思いますが、障害年金は現役世代の方でも受け取ることができます。

それではどのような場合に、障害年金の対象となるのか、説明いたします。

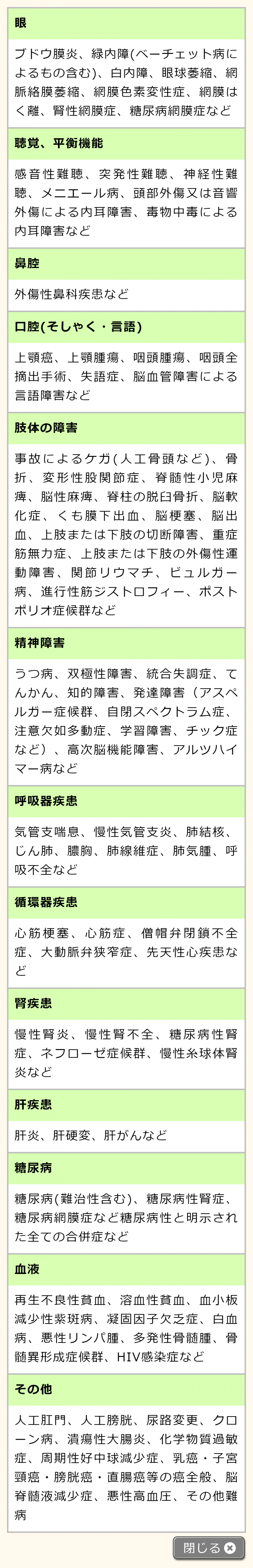

2 障害年金の対象

障害と聞くと、目や耳、肢体等といった外部障害をイメージする方も多いかもしれませんが、外部障害だけでなく、統合失調症やうつ病等の精神障害、心疾患や腎疾患等の内部障害についても、対象となります。

がんや糖尿病等の病気で、長期療養が必要となり、生活や仕事が制限されている方も対象です。

また、障害年金の等級は障害者手帳の等級と同じと思っている方もいらっしゃるかと思いますが、違います。

別の制度ですので、申請窓口も審査機関も異なるので、障害者手帳を持っていない方でも、障害年金を受け取れる場合もあります。

3 初診日の証明

初診日が①国民年金加入期間②厚生年金加入期間③20歳前や60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間のうちのいずれかの間にあることが必要です。

初診日が証明できなければ、障害年金は受け取ることができませんので、ご自身の初診日がいつであるか、証明できる書類を発行してもらえるのか確認する必要があります。

なお、書類が発行できない場合でも、別の方法で証明が可能であれば大丈夫ですので、諦めずに事前準備を行いましょう。

4 障害の状態

障害年金の受給のためには、障害認定日または障害認定日以降の現在の障害の状態が、障害等級表に定める等級の状態に該当することが必要です。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限がある場合に支給されるものですので、一定程度の症状やそれに伴う制限がなければ、受け取ることができません。

5 保険料の納付要件

障害年金は公的年金ですので、該当の期間に、国民年金保険料・厚生年金保険料を支払っていなければ、障害年金を受け取ることはできません。

障害の原因となった病気やけがで初めて病院を受診した日のことを初診日と言いますが、この初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの保険料納付状況が確認されます。

公的年金の加入期間の3分の2が以上の期間で保険料が納付または免除されていること又は初診日のある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。

ただし、20歳前傷病の場合は、納付要件は問われません。

障害年金の遡及請求とは

1 障害年金の遡及請求

基本的に初診日から1年6か月経過した時点を障害認定日といい、この時点で障害年金を申請することができます。

しかし、障害年金制度を知らずに、障害認定日時点で請求をしていないままになってしまっている人も多くいます。

障害年金は、障害認定日時点で請求をしなかった場合でも、障害認定日時点に遡って請求することができます。

これを遡及請求といいます。

遡及請求における注意点としては、時効が5年ということが挙げられます。

障害認定日から障害年金が発生していたことを認められていても、5年以上前の障害年金を遡って受け取ることはできません。

5年を過ぎてから遡及請求をする場合には、毎月年金が時効になっていきますので、できるだけ早く申請をしなければなりません。

2 遡及請求する際の診断書

遡及請求を行う場合、原則として医師に作成してもらう診断書が2通必要となります。

初診日から1年6か月後の障害認定日以降3か月以内の診断書と、請求日以前3か月以内の診断書です。

一般的に医療機関のカルテの保存期間は5年とされていますので、受診されてから時間が経っていると、カルテが破棄されてしまっており、診断書の作成が困難な場合もあります。

また、カルテ自体は残っていても、障害認定日ごろに必要な検査をしておらず、診断書を作成できないこともあります。

このように、本来は障害年金がもらえるような場合でも、障害年金の遡及請求ができないこともあります。

3 遡及した場合の障害年金の受給

障害年金の遡及請求が認められた場合、認定されてから1回目の振込で、遡及して認められた過去の年金額が一括で支給されます。

しかし、先にご説明したとおり、障害年金の時効は5年ですので、仮に障害認定日が10年前であっても、年金が支給されるのは5年分のみとなります。

このように、過去の分まで全額受け取れない可能性があることにご注意ください。

また、上記の2枚の診断書を提出し、障害認定日時点の症状が軽く障害年金の認定基準を満たしていない場合でも、現在の症状で障害年金の認定基準を満たしていると判断された場合には、事後重症請求として認められる場合もあります。

事後重症請求であれば、請求月の翌月分から支給されます。

4 障害年金の遡及請求のポイント

障害年金の遡及請求の場合、障害認定日以降3か月以内の診断書の作成ができるかが大切なポイントとなります。

医療機関には記録の保存期間が定められていますので、障害年金をお考えの方は、なるべく早めに着手されることをおすすめいたします。

診断書の内容が適切でないと、等級認定がされず障害年金を受け取れないおそれがありますし、診断書の他にも準備するべき書類は様々あります。

少しでも早く申請を行えるよう、弁護士や社労士等に相談されることをおすすめします。

障害年金の対象となる人について

1 障害年金の対象となる人

障害年金の対象となる人は、障害認定日に障害の状態にある人です。

障害認定日は、例外的なものを除いて、病気や怪我で初めて病院を受診した日から1年半後のことをいいます。

この日に障害の状態にある人は、障害年金を受け取ることができる対象となります。

また、障害認定日に障害の状態になかった場合でも、そこから症状が悪化して障害の状態と認められた場合、請求した月の翌月から障害年金を受け取ることができます。

そして、上記に加えて、公的年金に加入し、保険料納付要件を満たしている必要があります。

このように、障害年金は、①国民年金に加入している間または20歳前などの年金制度に加入していない期間に初診日がある病気やけがで、②障害認定日以降に法令に定められた一定の障害状態になった場合に、③初診日の前々月までの公的年金の加入期間について法令で定められている要件を満たしている場合には、障害年金の対象になります。

2 障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

受け取ることができる障害年金の種類は、病気や怪我で初めて病院を受診した日に、どの年金制度の被保険者であったかによって変わります。

障害基礎年金は、1級または2級、障害厚生年金であれば3級まであります。

1級は、身のまわりのことはかろうじて出来るが、それ以上の活動は出来ない、 また行ってはいけない、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ないもの、一般的に活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるものをいいます。

2級は、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。

必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、 一般的に活動の範囲が病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるものをいいます。

3級は、傷病が治癒したものは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいい、傷病が治癒していないものは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。

3 一度専門家にご相談ください

障害年金の対象となる人は、障害認定日において障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている人といっても、ご自身が、障害年金の対象となるのかどうか分からない方もいらっしゃるかと思います。

申請準備をされる前に、一度専門家へ相談して、障害年金の対象かどうか確認することをおすすめいたします。

障害年金を専門家に依頼するメリットについて

1 障害年金の申請

障害年金の申請は、ご自身やご家族の方でも行うことができます。

あえて障害年金の申請を専門家に依頼したら、費用が必要になるということが気になる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、専門家に依頼することは、費用がかかる以上にメリットがあるといえます。

ここでは、障害年金を専門家に依頼するメリットについて、ご説明いたします。

2 受給の可能性を高める

障害年金は、提出書類に基づいて審査が進められます。

しかし中には、ご自身で作成する書類や医師に作成してもらう診断書に、審査において重要な内容が書かれていないことがあります。

そのことに気付かずそのまま申請してしまうと、不支給となり適切な結果が得られないことも少なくありません。

弁護士や社労士などの専門家に依頼することで、障害年金の等級認定を受けるための重要なポイントについてアドバイスを受けながら、適切な書類を準備することが可能となります。

3 負担の軽減

障害年金の申請には、様々な提出書類があります。

また、人によって必要となる書類は異なります。

障害年金の申請をする際には、まずは、どの書類が必要なのか、どのようにしてその書類を集めたらよいのか調べるところから始めなければなりません。

申請の時期によっては、受け取れる金額が減ったり、必要書類や必要部数が異なったりする場合もありますので、スピード感も必要となっていきます。

それを詳しい知識がない方が行うとなると、慣れない作業で手間や時間がかかり、体力的・精神的に負担は大きいかと思います。

ご自身で何度も年金事務所に通うより、専門家に依頼することで、スムーズに申請準備を進めることができます。

4 病院とのやり取りの代行

障害年金の申請には、初診日の証明、診断書の提出は必須ですので、病院へ作成依頼しなければなりません。

また、内容が適切ではない場合には、修正を依頼する必要が生じますが、このような病院とのやり取りをすることに苦手意識がある方も多いかと思います。

この点、専門家に依頼すれば、場合によっては、病院とのやり取りについて代わりに行うことも可能です。

5 障害年金についてまずは一度ご相談ください

このように、障害年金の申請を専門家に依頼することで負担が軽減され、受給の可能性も高まるといえます。

障害年金を受給できるかは、今後の生活を左右することにもなるかと思いますので、申請をする前に、まずは一度、専門家に相談されることをおすすめいたします。

私たちは、障害年金の申請について原則無料で相談を承っており、ご依頼時の初期費用も原則としてかかりません。

費用面が気になり相談を迷っている方も、お気軽にお問い合わせください。

障害年金を申請する上での注意点

1 申請時に確認すべきこと

障害年金を申請する上で、必ず満たしていなければならない3つの要件があります。

初診日の要件、保険料の要件、障害の程度の要件です。

これらの要件を満たしていなければ、どんなに重い症状であっても障害年金を受給することができません。

そのため、申請の前にしっかり確認することが大切です。

ここでは、この3つの要件について、詳しくご説明いたします。

2 初診日の要件

障害年金の申請は、初診日を確定しなければ次に進むことができないため、まず初診日を確認するところから始めます。

初診日は、病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

原因が分からずに色々な病院を転々とした後に病名が分かった場合等には、病名が判明した日や病名が確定した日を初診日だと勘違いされる方も多くいらっしゃいます。

しかし、病名が分からなくてもその症状で初めて病院に行かれた日が初診日ですので、ご注意ください。

また、健康診断で異常を指摘され、その後に受診した場合は、原則として医師の診療を受けた日が初診日となります。

健康診断の結果を聞いた日ではないのでご注意ください。

3 保険料の要件

障害年金を申請する際には、初診日を基準に一定の保険料を納めていることが必要です。

初診日の前日までの年金の納付状況を確認しましょう。

公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないことのどちらかを満たす必要があります。

ただし、公的年金への加入義務のない20歳前に初診日がある場合は、保険料の要件は問われません。

4 障害の程度の要件

障害の程度が国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表に明記されている「障害等級」に該当していると認定されなければ、障害年金は支給されません。

等級に該当しているかどうかは、障害年金を申請する際に提出する書類を基に、日本年金機構の認定医が判断します。

請求してみないと分からないケースもありますが、事前に症状を伺ったり、診断書を確認したりすることで、ご自身の障害がどの等級に当てはまるか見当をつけることができます。

書類作成時の注意点として、医師が作成する診断書は障害の程度を判断する際に非常に重視されますので、誤解を招くような記載にならないように医師に症状を伝えていく必要があります。

また、請求者が作成する病歴・就労状況等申立書も、本人が自分の障害について説明できる書類となりますので、実際の障害の程度が伝わるように作成することが大切です。

5 申請に関するご不明点はご相談ください

ご自身の初診日がいつなのか、どの等級に当てはまるのか等、ご自身では判断が難しいケースもあります。

必要書類が異なる場合もありますので、申請準備を始める前に事前に確認しておくことをおすすめします。

障害年金の申請について、ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽に私たちにお問い合わせください。

ご相談は原則無料で承っております。

障害年金が不支給になってしまった場合の対応方法

1 障害年金が不支給になってしまった場合

色々な書類を揃え、無事に障害年金を申請できたとしても、必ずしも納得のいく認定結果が返ってくるわけではありません。

希望の等級よりも低く認定されることもありますし、場合によっては不支給という結果になってしまうこともあります。

しかし、納得のいかない結果となった場合でも、すぐに諦める必要はありません。

障害年金には「不服申立制度」がありますので、万が一納得いく認定結果が得られなくても、再度審査してもらうことができます。

認定結果に納得がいかなかったときは、不服申立をご検討ください。

こちらでは、この不服申立制度の仕組みや注意点などについてご説明いたします。

2 不服申立の流れ

認定結果に不服がある場合には、処分を知った日から3か月以内に審査請求を行うことができます。

審査請求は、社会保険審査官に対して、不服の理由を主張するための資料を提出することで行います。

提出する審査請求書は所定の用紙があります。

この請求を受け、社会保険審査官は、日本年金機構が出した決定結果が妥当であるかを審査します。

そして審査請求の結果は、社会保険審査官より決定書が送られてきます。

以上が大まかな流れですが、審査請求で注意すべきなのは、一度出た決定を覆すためには、客観的な資料集めが必要となるという点です。

審査請求書には、不服である箇所など、争点を絞って分かりやすく作成することが大切です。

また、審査請求は通常は文書で行いますが、希望すれば口頭で意見陳述をすることもできます。

3 審査請求で認められなかった場合

審査請求で認められなかった場合であっても、審査請求の結果に対する不服を申立てることができます。

これを再審査請求といいます。

再審査請求は、処分を知った日から2か月以内に、社会保険審査会に対して行います。

審査請求で認められる確率より、再審査請求で認められる確率の方が高いので、諦めずに再審査請求まで進めることが大切です。

再審査請求書を提出すると、審理は公開で行われます。

その際には、ご本人も参加して意見を述べることができます。

再審査請求の結果は、数か月後に裁決書として届きます。

再審査請求でも、棄却・却下の決定が出てしまい、不服を申立てたい場合は、一定の期限内であれば訴訟を起こすこともできます。

4 不服申立をお考えの方はご相談ください

以上のとおり、障害年金の認定結果には不服を申立てることができますので、いざという時のため、流れを確認しておくことをおすすめします。

ただし、不服申立には期限がありますので、結果に納得いかないという場合は、お早めにご相談ください。

私たちは、障害年金の不服申し立てについての相談を原則無料で承っております。

審査請求等をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

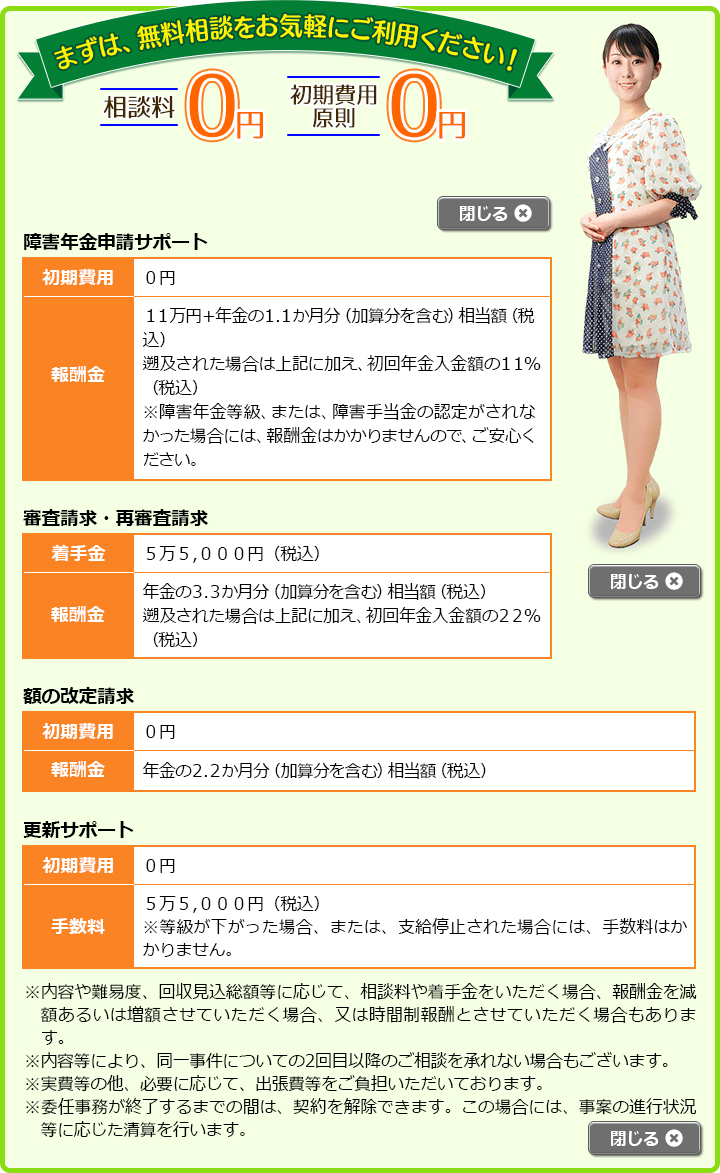

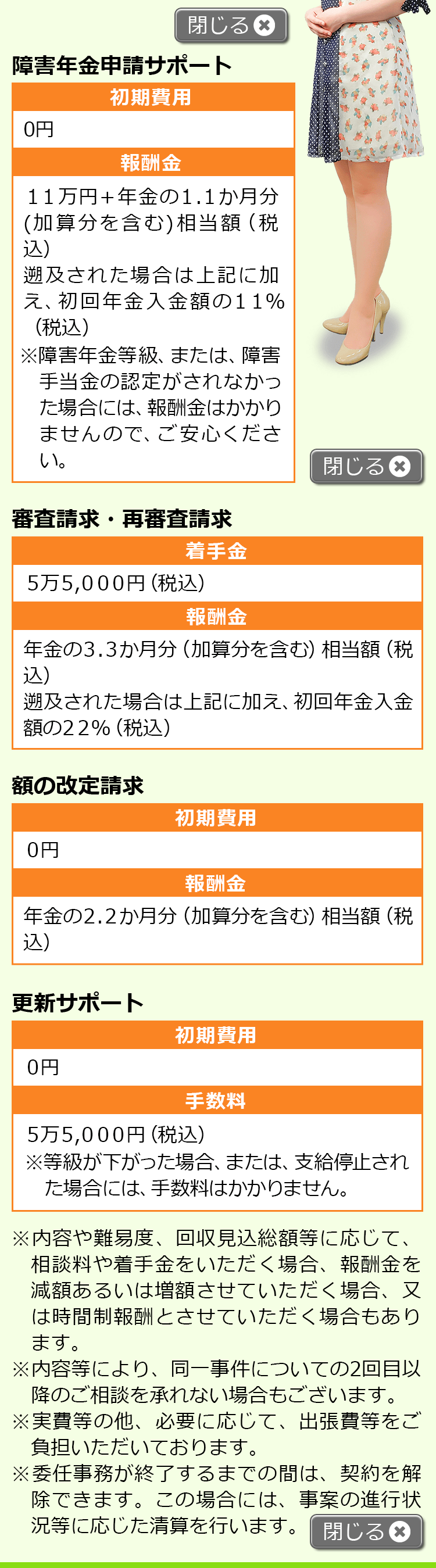

専門家に障害年金の申請を依頼する場合の費用について

1 専門家への依頼

障害年金の制度は複雑で、申請準備は想像以上に大変です。

そこで、障害年金の申請の際に専門家への依頼を考える方も多いと思います。

専門家に依頼すれば、申請に関するストレスや負担は軽減され、より早く正確に申請を行うことができますが、費用がかかります。

費用面は弁護士・社会保険労務士を選ぶ際の基準の一つとなります。

事前にしっかり確認してから依頼することをおすすめします。

障害年金の申請を専門家に依頼する場合、基本的には、①相談料②着手金③報酬金④実費がかかります。

2 相談料

障害年金申請を依頼する契約をする前に、事前相談を行うことがほとんどです。

この際、相談料として費用を請求する事務所もあります。

相場としては、30分5000円程度ですが、初回相談無料とする事務所も多くなってきています。

私たちも、初回相談料は原則無料で承っております。

3 着手金・報酬金

契約した際にかかる費用が着手金、終了時にかかる費用が報酬金です。

着手金は2~3万円かかる事務所が多く、多いところでは10万円程度かかるところもあります。

専門家の報酬金は、一律ではなく、「年金の〇か月相当分」「初回に振り込まれた金額の〇%」など、支給された年金額に応じて決められる事務所が多いです。

また、最低金額が定められている場合もあり、不支給となっても報酬金がかかることもあります。

私たちは、原則としてご依頼いただいた段階では費用を受け取らず、障害年金が認定された場合に報酬金をいただくという方式をとっています。

初期費用がかかりませんし、認定されなかった場合は報酬金もいただいておりませんので、より気軽にご依頼いただけるかと思います。

具体的な費用の算定方法などは「費用」のページをご覧ください。

4 実費

実費は、郵送代や書類取付け費用など、申請をする際に必要となる費用です。

診断書や戸籍謄本類などの必要書類の取付け費用は、ご自身で申請される場合でも必要なものとなります。

私たちも、実費をいただいております。

5 事務所によって料金体系は様々です

事務所によってどのような料金体系としているかは異なりますので、ご相談の際にしっかり確認されることをおすすめします。

私たちは、原則相談料と初期費用0円で、報酬金も成功した場合のみいただく料金体系となっております。

費用の支払いに不安のある方でも、安心してご依頼いただけると思いますので、一度、お気軽にお問い合わせください。

障害年金を受給していることが他の人に知られる可能性

1 障害年金の受給が他の人に知られてしまう可能性はあるか

障害年金の受給をお考えの方の中には、家族、知人や勤務先など、他の人に受給を知られるのではないかと心配されている方もいらっしゃいます。

結論から申し上げますと、障害年金を受給していることをご自身が話さない限り、基本的には、他の人に知られる可能性はありません。

とはいえ、場合によっては勤務先や家族に知られるケースもあります。

ここでは、障害年金の受給を知られる可能性があるのかについて、複数の観点からご説明いたします。

2 勤務先に知られる可能性

前述のとおり、障害年金を受給していることが勤務先に知られる可能性は、基本的にはありません。

年末調整での申告が必要ではないかと不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、障害年金は非課税ですので、年末調整等で申告する必要や書類を添付する必要はありません。

また、障害者控除を受ける場合でも、障害年金の受給の有無を記載する必要はないため、勤務先に障害年金の受給の有無が知られることはありません。

障害年金の受給を会社に知らせる必要はないので、自分で知らせない限りは、基本的には会社に知られる可能性はありません。

3 傷病手当金との関係で知られる可能性

障害年金とは別の制度として「傷病手当金」というものがあります。

傷病手当金は、病気やケガで仕事ができなくなった場合に、健康保険から手当金が受け取れる制度です。

傷病手当金の申請用紙には、障害年金の受給の有無を記載する欄があり、また、勤務先の記入が必要な欄もあります。

同じ目的を持った制度の場合には併給が調整されますので、傷病手当金の申請の際には、障害年金を受給していることを記載する必要があります。

そのため、傷病手当金を申請する書類を記入する際に勤務先が障害年金の受け取りを知る可能性はあります。

4 ご家族に知られる可能性

ご事情により、ご家族の方に知られずに障害年金を受給したい方もいらっしゃるかと思います。

申請自体はご家族の方に知られずに行うことは可能ですが、年金事務所からの通知書等については、ご本人の住所に送付されます。

そのため、ご家族と同居されている場合には、通知書等の郵送物を家族に見られることで、障害年金の受給を知られる可能性があるといえます。

精神疾患と障害年金

1 精神疾患も障害年金の対象

精神疾患にかかり生活や仕事などが制限されるようになった方は、障害年金の受給対象となります。

対象となる精神疾患には、例えば統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害などがあります。

障害年金の受給三要件を満たしていることが前提ですが、その上で、精神疾患で障害年金を受け取る場合のポイントを押さえていきましょう。

2 日常生活能力の判定・程度

障害年金を請求する際には、医師が作成した診断書が必要となります。

精神疾患の場合の診断書には、裏面に日常生活能力の判定・程度を記載する欄があり、この内容が等級の判定に大きく影響します。

障害年金の申請において、診断書は特に重要なものですので、きちんと日常生活労力や労働能力についての評価をしてもらわないと、適切な障害年金を受け取ることができません。

障害によって日常生活や仕事にどの程度制限があるのか、日常生活能力についてより具体的にしっかりと伝えて、医師に作成してもらうようにしてください。

そして、実際の状況と異なる内容のまま提出してしまわないように、事前に診断書の内容を確認することも大切です。

実際と異なる部分があれば医師に相談してください。

実情に合わない記載のままですと、実際には自分でできないことについても、できるという前提で障害年金申請を判断されてしまうおそれがあります。

その結果、軽い症状と思われてしまうと、障害年金を受け取ることができなくなってしまいます。

障害年金申請のための書類はきちんとチェックして、間違いがあった場合には訂正してもらうことが大切です。

3 専門家にご相談ください

精神疾患は、肢体の障害や内臓疾患のように客観的な検査数値などがないため、障害の状態の判断に差異が出てしまうことがあります。

そのため、上記でご説明したように、ご自身の病気の状態を医師にしっかり伝えて記録をしてもらい、それに基づいて書類を作成してもらう必要があります。

ご自身の病気の状態にあった書類を作成できているのか、しっかりと確認してから申請することが重要です。

しかし、ご病気を抱えながら、ご自身で慣れない請求手続きをするのは非常に大変な作業ですので、申請をお考えの方は専門家にご相談いただくことをおすすめします。

働きながら障害年金を受給できるケース

1 働きながらの障害年金の受給

働いていると障害年金を受給することができないと思われている方が多くいらっしゃいます。

もちろん、障害年金の等級認定において、就労の有無が判断材料のひとつになることもあります。

しかし、就労の有無は、あくまで等級判断の一要素に過ぎません。

働きながらでも障害年金を受給できるケースは決して少なくありません。

2 どのようなケースで受給できるのか

⑴ 就労の有無の影響が少ない場合

就労の有無や就労の状況が、等級認定の判断材料にあまり影響されない障害があります。

例えば、人工透析・人工関節・ペースメーカーなどです。

これらは一定の障害の状態の事実をもって等級に該当します。

一定の障害の状態であれば決まった等級が認定されますので、働けるかどうかは影響しません。

ただし、就労状況等によっては、更に重い等級が認定される場合があります。

⑵ 精神疾患の場合

反対に、うつ病などの精神疾患の場合は、就労の有無や就労の状況が認定の大きな判断材料となります。

仕事をするにあたり、できる仕事が限定される場合や、特別な配慮がなされていると判断された場合には、働いていても障害年金が受給できます。

会社からどのような配慮を受けながら働いているのか、通院のための早退・遅刻など、仕事や日常生活にどのような影響があるかについて、医師にしっかりと伝え、診断書に記載してもらうことが重要となります。

3 働いていても障害年金は受給できます

上記のように、働いていても障害年金を受給できるケースはあります。

働いているという理由だけで障害年金が不支給になることはありませんので、「自分は働いているから……」と諦めている方も、受給できる可能性があるか、一度、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

働く際の職場での配慮や働き方、実際の症状等によっては、障害年金受給者でも働き続けることができます。

ただし、働いていることも考慮要素となる場合が大半ですので、働きながら障害年金の申請をする場合には、特に慎重に書類を作成する必要があります。

私たちは、原則として無料で相談を承っておりますので、障害年金を申請したいとお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

障害年金の申請をする専門家の選び方についてご説明

1 知識と経験の豊富さ

障害年金申請を行う以上は、障害年金の知識や経験が必要になります。

特に、初診日や病院にカルテがない場合の対応、社会的治癒についての判断など、十分な知識がないことで障害年金申請自体ができないことや、受け取ることのできる障害年金の金額が違ってくることなどもあります。

きちんとした知識と経験を持った専門家を選んで依頼をしないと、大きな不利益を受けることになってしまいます。

障害年金申請をする専門家として、知識や経験またはそれに基づくセンスが問われますので、知識と経験が豊富な専門家を選ぶ必要があります。

2 お互いの相性

障害年金申請のためには、まずはじっくりご本人からお話を聞き、初診日の見当をつけたり、病歴等について確認したりするなどお互いに協力をしながら進めていく必要があります。

専門家といえども、ご本人から十分な聞き取りを行ったうえで書面を作成する必要がありますので、本人と専門家との相性がよくないとご自身が大変な思いをすることになります。

専門家のなかでも、ご本人が言いたいことを言えて、聞きたいことを聞いたりしやすい、コミュニケーションを取りやすい方に依頼することをおすすめします。

実際に電話や面談で専門家と話をしてみて、ご自身が話しやすく、また、きちんと自分の話を聞いてくれて、分からないことを説明してくれる誠実な専門家に依頼をするようにしてください。

3 進め方やスピード感

障害年金申請は、申請して審査を受けないと受給できません。

書類を集めること自体に時間がかかりますので、効率よく書類を集め、集めた書類をもとに順番に書類を作成していく必要があります。

また、書類には作成されてからの期限があるものもありますので、取り直しが起こらないように早急に申請をしていく必要があります。

特に事後重症の場合には、申請した翌月から受給できるようになりますので、効率的に進めて申請するためのスピードを重視してスムーズに申請をしなくてはなりません。

専門家とご本人の協力のもと、迅速に対応してくれる専門家を選ぶ必要があります。

4 信頼できる専門家を選ぶ

このように、障害年金の専門家選びには様々なポイントがあります。

障害年金申請をする専門家を選ぶ際には、これらの視点をもちつつ、きちんと納得して信頼できる専門家を選んでください。

障害年金申請の手続きと流れについて

1 受給要件・資格に該当するかを確認する

⑴ 初診日の確認

初診日にどの年金制度の対象者だったかということや初診日までの保険料納付状況など、障害年金の受給要件や資格を判断するための基本的な情報として、まずは、関連する症状が出てから初めてかかった受診日、初めてかかった医療機関の名前等を思い出してください。

⑵ 保険料納付要件、加入要件の確認

初診日に厚生年金に加入している場合には、年金事務所、年金相談センターなどに、国民年金を受給していた場合には、市区町村の年金課や年金相談センターに、共済組合に加入していれば共済組合の窓口に行って、加入年金の確認種類、加入期間、保険料納付の有無等の要件の確認をして、障害年金に関する申請書類をもらいます。

⑶ 障害の程度が障害認定基準に該当することの確認

障害年金認定基準の障害程度要件は、あらかじめ定められています。

障害年金が認められる可能性がある症状が、障害認定日または現在において、定められた等級基準に該当する可能性があるかどうかを確認する必要があります。

2 必要書類等の収集

⑴ 年金の記録

住所地の市区町村役場や、近くの年金事務所、年金相談センターなどで年金請求書を提出して、年金の記録を入手します。

⑵ 受診状況等証明書

初診日に受診した医療機関に「受診状況等証明書」の記入を依頼します。

初診日と認定される可能性がある病院が複数ある場合には、各医療機関に作成を依頼する場合や医療照会をする場合もあります。

⑶ 病歴・就労状況等申立書

「病歴・就労状況等申立書」を作成するために必要な情報の確認をし、聴き取りを行いながら「受診状況等証明書」と整合するように「病歴・就労状況等申立書」を仮作成します。

「病歴・就労状況等申立書」は障害状態を確認するための補足資料となりますので、きちんと作成する必要があります。

⑷ 診断書

医師に所定様式の「診断書」の記入依頼をして受領します。

診断書をお願いする前に医師から状況等について聴き取りがあることが多いので、「病歴・就労状況等申立書」や日常生活状況についてのメモを渡すなどして、「診断書」を記入してもらいます。

「診断書」ができあがったら内容を確認し、医師の意見を確認しながら加筆修正の必要があれば加筆修正をお願いする場合もあります。

⑸ その他の必要書類

また、年金請求書などの他の必要書類を作成します。

最後に、本人の生年月日を確認にできる書類として戸籍謄本、住民票等を取得します。

期限がありますので、取得するタイミングには注意が必要です。

3 必要書類の年金事務所等への提出

必要書類を年金事務所や住所地の市町村役場の窓口に提出します。

提出された書類に不備や不足があったり、記載内容に審査上の疑義がある場合には、年金機構から医師への照会があることや、返戻、追加書類の提出を求められることがあります。

4 「年金証書」又は「不支給決定通知書」の郵送

障害年金が認められた場合には「年金証書」が郵送されます。

不支給の場合には、「不支給決定通知書」が郵送されてきます。

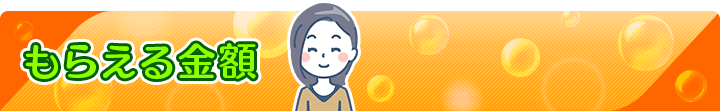

障害年金の種類と金額

1 障害年金の種類

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

どちらの障害年金がもらえるのかは、初診日にどの年金に加入していたかによって異なります。

初診日に、国民年金に加入していた場合には、障害基礎年金を受け取ることができる可能性があります。

自営業や学生などで、厚生年金に加入していない人がこれにあたります。

他方、会社員や公務員などで、初診日に厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金を受け取ることができる可能性があります。

また、初診日にはまだ20歳前で年金加入義務がなかった方に限定されますが、20歳前障害基礎年金が受け取れる可能性があります。

国民年金は20歳になるとすべての人に加入義務がありますが、20歳前には公的年金の加入義務がない人が大半です。

20歳前障害基礎年金は、年金の保険料を納めていなくても支給されることから、無拠出年金と呼ばれる場合もあります。

2 障害基礎年金の金額

障害基礎年金は、重い方から順に1級と2級に分かれています。

障害基礎年金は定額で、年金保険の加入年数に関わらず、等級に応じた年額を受け取ることができます。

障害基礎年金は、1級で年額97万6125円に改定率を乗じた金額、2級で年額78万0900円に改定率を乗じた金額になります。

ただし、一定の年齢の子どもがいる場合には、子ども2人目までは1人につき年額22万4700円、子ども3人目からは1人につき年額7万4900円に改定率を乗じた金額が加算されます。

3 障害厚生年金の金額

障害厚生年金は、重い方から順に1級から3級に分かれています。

障害厚生年金は、障害基礎年金に障害厚生年金の報酬比例年金分を上乗せした金額が支払われます。

障害厚生年金がいくらとなるかは、もらっていた金額や厚生年金の加入月数によって計算された報酬比例の年金額となるため、人によって金額が異なります。

ただし、配偶者がいる場合には、定額で年額22万4700円に改定率を乗じた金額の加給年額がつきます。

障害厚生年金は、平成15年3月以前と平成15年4月以降の加入期間の金額を合わせたものです。

4 専門家にご相談ください

このように、障害年金は、初診日に加入していた年金制度や家族構成等によりもらえる年金の種類や金額が異なっています。

障害年金に関する判断は複雑なものとなりますので、専門家にご相談ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時

夜間・土日祝の相談も対応します

(要予約)

所在地

〒601-8003京都府京都市南区

東九条西山王町11

白川ビルⅡ4F

0120-25-2403

障害年金に関するご相談

障害年金では、障害の程度によって障害等級が認定され、その等級に応じて年金の金額が決められます。

等級の認定は提出書類をもとに決定されますので、申請において提出する書類に不備がないか、内容が適切に記載されているかということが非常に重要となります。

また、国民年金と厚生年金どちらに加入しているか、初診日はいつなのか、どこの医療機関で受診したのかということで、申請する障害年金の種類や必要な書類が変わってきます。

適切に障害年金の申請ができるかご不安がある方は、どうぞ当法人にご相談ください。

障害の程度に見合った金額が受け取れるよう、丁寧に対応させていただきます。

また、障害年金を申請したものの不支給という結果になってしまい、決定に不服があるという場合には、もう一度審査をやり直してもらうために審査請求を行うことができます。

審査請求の対応をご自身で行うのは簡単ではありませんので、障害年金に詳しい専門家にご相談いただくのがよいかと思います。

当法人では、初めての障害年金申請はもちろん、不支給となってしまった場合にもしっかり対応できる体制を整えておりますので、障害年金についての問題はお任せください。

当法人は、京都駅から徒歩3分の場所に事務所を構えておりますので、電車でのお越しも便利です。

相談料は原則無料となっておりますので、障害年金で専門家への相談をお考えの方は、お気軽に当法人にお問い合わせください。